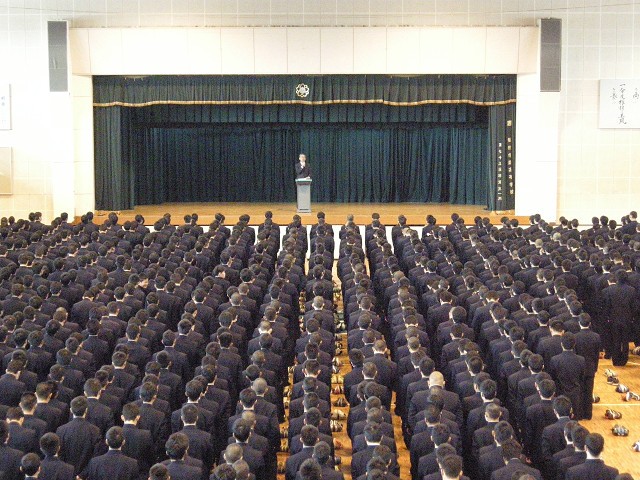

本日3時限目に冬休み明けの高校全校集会を体育館にておこないました。校長先生や進路指導部長先生から日々の生活に関するお話がありました。また、冬休み中に試合が行われたクラブの成績発表がありました。

その後、センター試験受験生徒を対象に激励会をおこないました。今年の受験生徒は約180名です。今まで努力してきたことを信じて、持てる力を十分に発揮し悔いのないようにがんばってください。

年別アーカイブ: 2016年

本日の配布物(保護者の皆様へ)

本日の配布物は下記の通りです。

①就学支援金・授業料軽減についての通知書

②生活指導講演会のご案内

③冬季学習合宿会計報告書と返金(選抜特進コースのみ)

④国公立大学対策補習履修確認調査票(Ⅱ進コースのみ)

平成27度 中学校冬休み明け全校集会

今月のうた・ことば

1月のことば

不二の山のぼり詰めたる夕べには

こころの宿に有明の月

新年の風物として、今月は富士山にちなんだものを取り上げました。富士山は、古くは「不尽」「布士」「不自」などの字があてられてきましたが、797年に編まれた「続日本紀(しょくにほんぎ)」以来、「富士」で定着していきました。『竹取物語』中では、天に昇るかぐや姫から、お別れの手紙と不死の薬を送られた帝は、「かぐや姫がいないのなら不死に何の価値があろうか」と、たくさんの家来を引き連れ、天に最も近い富士山の山頂でその薬を焼いてしまいます。それゆえ、「士に富む山」と名づけられた、という説を紹介してくれています

さて、尊徳先生と富士山の関係は深いものがあります。当時の江戸近辺では、富士登山を修行とする「富士講」という民間宗教が流行しました。諸派入り乱れ、「江戸八百八講、講中八万人」と称されるほどです。その中の指導者の一人に小谷三志という人がいました。彼は当時難行荒行に傾く富士講に疑問をもち、二つとない孝の道を行う「不二道」という一派を立てました。尊徳先生は桜町領復興がうまくいかず、思い悩む時期にこの小谷三志の考えに出会いました。不二道の教えは、「親への孝を本旨とし、貧窮者を憐れみ、老若を労り、人と争わず、神仏を敬い、困った人あれば助け、道や橋が悪ければ直し、博打はせず、酒や遊びに耽らず、士農工商それぞれの家業に勤めるを不二孝の血脈とする」という、道徳心の強化が主でした。報徳の教えと、おおいに重なるところが見られると思います。同じような思想を持つ人物との出会いによって、尊徳先生も力づけられたのではないでしょうか。以降、道歌のなかで富士を詠むことが多くなってきます。この歌もそのひとつです。

なかなか解釈の難しい歌で、それゆえ様々な読み方のできる歌です。ここにでてくる「有明の月」とは、夜が明けかかっていても残っている月のことです。和歌の中では、恋のはかなさや切なさを読み込むときに使われることが多いですが、今月の言葉はもちろんそういう意味ではありません。「富士山頂に登ったときの夕方に」見える月は、ふつうは「宵月(よいづき、日が暮れてしばらくの間に見える月」のはずです。しかし、この宵月もいずれは有明月になります。ふたつは別のものではなく、時間帯によって呼び名が違うだけのものです。肉眼では宵月を目にしながらも、心眼では有明の月を見ていなければならない、といった意味になるでしょうか。ものごとの一面だけを見て判断することを戒める、そんな解釈も出来るお歌かと思います。