集合時間に遅れる者が若干名いましたが、無事に予定通り全員で新幹線に乗車しました。

定刻通り小田原到着。小田原城を横目に報徳博物館を見学。報徳二宮神社では公式参拝を体験する。

引き続き、飯泉観音、尊徳記念館、善栄寺、酒匂川土手、捨て苗、しっかりと学習し生徒自身考える事も多くあったと思います。

集合時間に遅れる者が若干名いましたが、無事に予定通り全員で新幹線に乗車しました。

定刻通り小田原到着。小田原城を横目に報徳博物館を見学。報徳二宮神社では公式参拝を体験する。

引き続き、飯泉観音、尊徳記念館、善栄寺、酒匂川土手、捨て苗、しっかりと学習し生徒自身考える事も多くあったと思います。

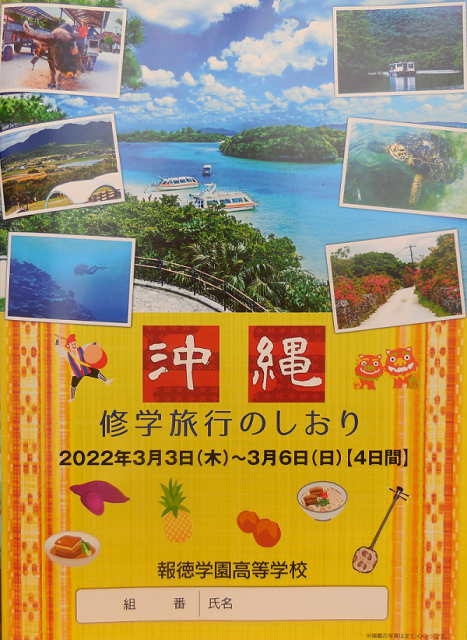

3月2日(水)1限、大谷記念講堂で修学旅行の結団式が行われま

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、過去2年間高校生修学旅行は中止としてきましたが、今年度は実施することとしました。明日から3泊4日の日程で、6日(日)に帰着する予定です。主な活動場所は「石垣島」です。級友や仲間と一生の思い出を作ってくれることを心から願っています。

大谷記念講堂で、結団式を行いました。

明日3月2日(水)、中学1年生と2年生は二宮尊徳先生の足跡を訪ね、報徳学園「建学の精神」への理解を深める二泊三日の研修に出発します。

初日:神奈川県小田原市 二日目~三日目:栃木県日光市

学年末考査を終え、大谷記念講堂で「遺跡巡り研修」の結団式を行いました。

農業を通して、人々のしあわせを 世の平和を築こうとされた二宮尊徳先生の生涯の一端に触れる大切な学校行事なのです。

世の「平和」が脅かされている現実を目の当たりにしながら向かう研修になってしまいました。

<3月1日 国際連合総会始まる>

ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、40年ぶりに開催された総会

焦点は「何か国がロシアを非難する趣旨の決議案に賛同するのか」といわれている。

国際連合憲章に定められた問題を討議して加盟国・安全保障理事会に対して勧告できる。(憲章第10条)

加盟国 193か国(2021年7月現在)

安全保障理事会 15か国(常任理事国 5 非常任理事国 10)

「命が失われないこと」こそ総会の焦点であってほしいというのは理想でしかないのだろうか?

我が子を始め、報徳学園の生徒諸君が生きる未来に、恐ろしい影を落とす歴史上の出来事だと思う。

身近で見聞きする不幸な出来事が模倣するものによって繰り返される現実がある。誰もがわが身も明日のウクライナになり得る可能性があると考えておかねばならないのではないだろうか?

三月のことば

苦と楽と花さく木々をよく見れば

心の植ゑ((え))し実の生えしなり

この歌は、「苦や楽といった花が咲く木々をよく見てみると、それは己の心が植えた実(種)が生育したものである」という意味である。植物は、種から草・花・実と生育していくが、どのように成長するかは環境によって左右される。しかし、どのような環境にあっても、米が麦になることや、梅が桜になることはない。このようなことは、人間の心にもあてはまる。つまり、現在の自分を直視することにより、自身の置かれた状況は過去に自らまいた種が生育した結果だと反省させられるという意味になる。尊徳先生は、このような意味の歌を他にもいくつか詠まれており、原因と結果(因果)に基づく反省をすすめている。だが、私たち人間の感情というものは、自分の行動を良いと認めてしまいがちであり、反省することは少ない。例えば、道路で石などにつまずいたときには、道路工事が悪いと言い、物を落とした際には、それがすべったと言うなど、自分の責任を回避してしまう。このことは、人間関係においても同様であり、自身の非を認めるのではなく、相手の非を責め、それにより自身の面目を保とうとする。人の感情として仕方ないことかもしれないが、尊徳先生はこれを解決する方法のひとつとして、「善行表彰」をおこなった。他人の悪いところに目を向け、非難するのではなく、よいところに目を向け、それを称賛することで人々の意識を変えようとしたのである。「人の振り見て我が振り直せ」という言葉があり、私たちはこれを意識するときに他人のよくない面に目が行きがちになるが、尊徳先生は、まず他人のよいところに目を向け、自身を見つめ直していくことが肝要だと考えていたわけである。互いのよくないところばかり見ても仕方がない、よいところを見て、自分自身が変わることで周囲もよくなっていく。それは人間関係にとどまらず、社会全体においてもいえるのではないか。21世紀を生きる私たちであるが、今一度このことばを深く受け止める必要があるのではないだろうか。