トップページ【学園・クラブTOPICS】

[2024.11.1]

今月のうた・ことば

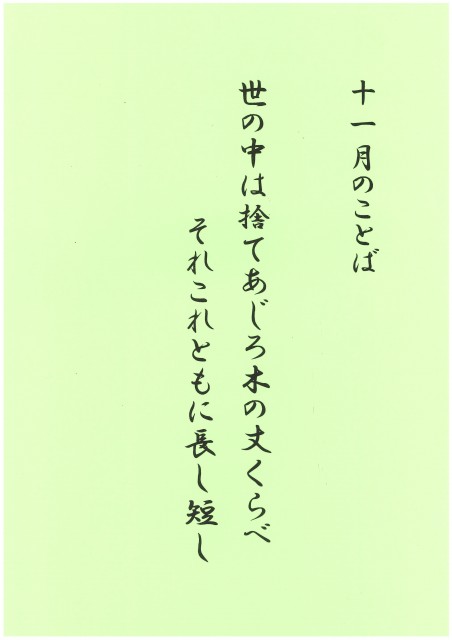

十一月のことば

世の中は捨てあじろ木の丈くらべ

それこれともに長し短し

この歌は、ことわざで言うところの「帯に短し襷(たすき)に長し」です。『二宮翁夜話』では、尊徳先生が神道、儒教、仏教それぞれの長所と短所を考えてみたとき、どれもこれも一長一短、思わずため息を漏らした、その心境を歌ったものだと紹介されています。耳慣れない「あじろ木」という言葉が出てきますので、この語から解説します。

秋から冬に掛けて、琵琶湖で生まれた鮎の稚魚「氷魚(ひお・ひうお)」は、宇治川を下って大阪湾に至ります。シラウオのような魚で、現在では釜揚げにして食べるのが一般的なようです。この愛らしい魚は、特産品として古くから皇室へも供されていました。この氷魚を獲るときに使われたのが「網代(あじろ)」です。竹を薄く削ったものを編み込んで作ります。現代でもせいろのふたや、手芸などで使われています。漁では置き網漁法の網代わりに使われます。浅瀬に杭をVの字に打ち込み、そこに編み上げた網代を張り巡らし、氷魚がかかるのを待つという寸法です。この網代を結び付けていた杭が「網代木」です。冬が終われば網代は取り外され、杭だけが残ります。これが「捨て網代木」です。古来より網代木は宇治の風物詩として和歌に詠み込まれ、わざわざ見物に来る人もいるほど有名でした。

さて、この捨て網代木は、水面から顔を出していますが、その丈は不揃いです。そこに人々は風流を感じてきたようです。一定の長さの杭を作っても、打ち込む場所に高低の差があれば、水面から顔を出す杭にも高低ができます。この不揃いの網代木のごとく、世の中のものは長短それぞれ、なかなかおあつらえ向きのものはないという歌となります。ただ、この不揃いの網代木も、網代を張るという用途に不足はありません。報徳流に解釈すれば、長ければ長いなりに、短ければ短いなりに、それぞれの徳を発揮しているということになるでしょう。

この世には長所だけしかない人間も、短所だけしかない人間もいません。そもそも「長所」「短所」というのも、時代や社会によって変動するものです。互いの長所で互いの短所をカバーしあい、集団や社会として一円融合になっていればよいのです。偏った価値観にとらわれ、不揃いでいいはずの網代木の丈までも切りそろえようとして、本来の持ち味を殺してしまうことこそ避けたいものです。