理科研究部の「チンアナゴの棲息および巣穴を変える条件に関する研究」が日本水産学会春季大会の出場プログラムに選ばれました。

令和6年3月29日(金)に 東京海洋大学(品川キャンパス)で発表します。

理科研究部の「チンアナゴの棲息および巣穴を変える条件に関する研究」が日本水産学会春季大会の出場プログラムに選ばれました。

令和6年3月29日(金)に 東京海洋大学(品川キャンパス)で発表します。

3月9日(土)令和5年度第3回報徳テニス教室が報徳テニスコートにて行われました。

当日は、小学1年生~6年生の男の子、女の子の総勢21名が参加をしてくれました。初心者から経験者まで幅広く参加をしてくれ、全てのコートで楽しく笑顔で活動できたことが印象的でした。当日、参加をしていただきました皆様は寒い中ではありましたが報徳学園に足を運んでいただき、誠にありがとうございました。

今年度から「テニスの普及と地域貢献」を念頭におき、合計3回の開催を無事に終えることができました。回を重ねるごとに、中高のテニス部員がOBの力も借りつつ、自分なりに試行錯誤をしながら運営に携わっていたことにも大きな成長を感じました。

令和6年度も引き続き開催いたしますので、多くの小学生の参加をお待ちしております。1年間ありがとうございました。

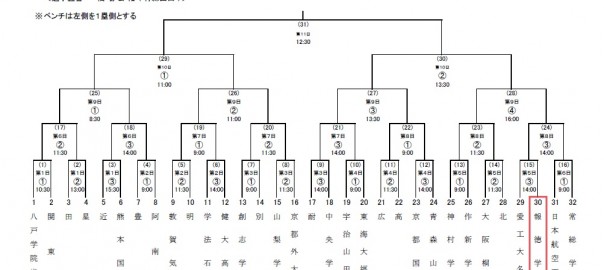

3月18日より開幕する第96回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が行われ、本校は3月22日(大会第5日)第3試合14:00より愛工大名電高校(愛知)と対戦することが決まりました。皆様のご支援、ご声援のほど何卒宜しくお願い致します。

※本校で予定していたパブリックビューイングは行われませんので、ご注意下さい。

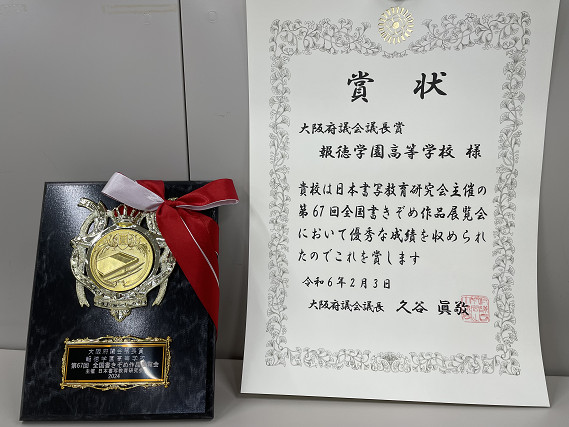

日本書写教育研究会主催の「第67回全国書きぞめ作品展覧会」において、本校高校Ⅱ年生から8名の生徒が入賞しました。3月7日(木)の高Ⅱ大学別説明会の前に、大谷記念講堂において表彰式を行いました。入賞した8名のうちの多くは運動部に所属しており、まさに文武両道を実践していると感じました。さらに、学校団体としても大阪府議会議長賞にも選ばれ、表彰状と盾をいただきました。

今後も勉強に運動に芸術に、存分に力を発揮して、各々自らの目標達成に向けて突き進んでください!

大阪府教育委員会賞 山元颯真(Ⅱ-3)

全日本芸術振興学会賞 操野拓真(Ⅱ-1)

廣岡ヘンリー玲ハウ(Ⅱ-8)

日本書道芸術連盟協議会賞 清水琥太郎(Ⅱ-9)

髙岸大空テオドール(Ⅱ-3)

日本書道教育連盟賞 北迫大和(Ⅱ-8)

山本晋太郎(Ⅱ-9)

全日本青少年書道振興協会賞 上綱功基(Ⅱ-4)

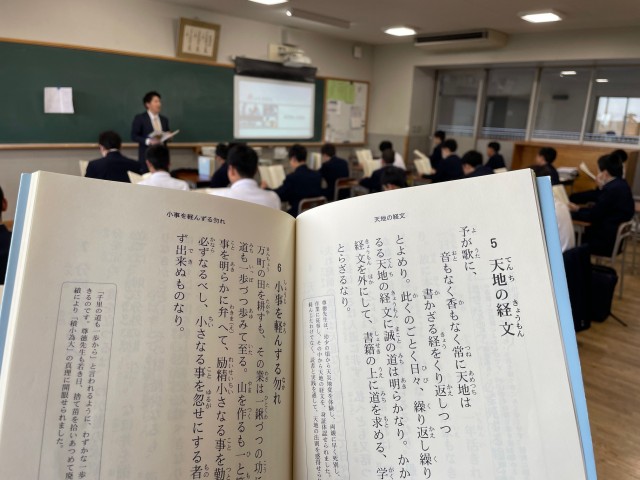

今朝中1の学級で、先生が「今年度、あと何回このクラスの仲間と素読できるか」と生徒に向かって語りかける場面に遭遇しました。教室の後ろで、見守るつもりでしたが、一人の生徒が素読の本を私のところに届けてくれたので、担任の先生に続いて生徒と一緒に唱和しました。

この素読の時間直後に、硬式野球部の選抜甲子園大会出場壮行会が実施されました。報徳学園はスポーツに限らず、キャリア甲子園など様々な場面で全国の舞台で活躍する生徒たちがいます。支える人たち、応援してくださる人たち、すべてに感謝しながら生徒も関係職員も、今ある場所で力を発揮できるように頑張っています。それら頑張りの源となるのが、尊徳先生の教えだと私は思っています。

昨年この時期に日本中の注目を集めたWBC(ワールドベースボールクラッシック)で侍ジャパンを率いた栗山監督も尊徳先生のことをよく理解されています。栗山監督の著書「栗山ノート」は野球で選手、人を導く立場にある人だけでなく、誰もが手に取って読んでほしい内容が盛りだくさんです。私は入試広報部長に勧められて読みました。読んでみると栗山監督はたくさんの本を読んでおられることが分かります。ご自身の野球・人生経験と読書から得た知識がリンクしていて、この時代の「生き方」を考えさせられる内容もたくさんあるのです。

<私の心に残っていて紹介したい部分>

〇 大船渡高校が県大会決勝で敗れたあの日、もし自分が佐々木朗希選手に声をかけることができたなら、いろいろと言葉が浮かびます。『四書五経』の一つ『礼記』から独立した『大学』から、「苟(まこと)に日に新たに、日々に新たに、又た日に新たなり」を贈り、昨日よりも今日、今日よりも明日と成長できるように頑張ってほしいと伝えるのがいいか。(中略)

障害があっても一歩ずつ前へ進み、その過程では周囲の人たちに誠実に接する。物事を斜めに捉えずに、真正面から誠実に捉える。そうやって蓄えた力は、いつの日か自分を輝かす光源となる。自分だけでなく、周りの人をも明るく照らす大きな光となっていく。

余談)佐々木選手は私が今年活躍を期待しているプロ野球選手の一人です。外野の心無い言葉にとらわれることなく、一球一球に想いを乗せて投げてほしい。

〇 創意工夫や努力を忘れないためには、順境に驕らず、逆境に怯まない心を持たなければならない。小さな変化に敏感であるために、私は二宮尊徳の「心田を耕す」という教えに惹かれます。私たちが生きている世界のあらゆる荒廃・・・雑草が生い茂って土地が荒れ果ててしまうような状態・・・はすべて心が枯れていたり廃れていたりすることに起因すると、二宮尊徳は説きました。心の田んぼを耕すのです。(中略)

干からびてしまった気持ちで、誰かにやさしくできるでしょうか。手を差し伸べようと思うでしょうか。隣人と水を分け合うよりもまず、自分の喉の渇きを潤そうと考えるはずです。優しさやいたわりの気持ちが広がっていきません。

綺麗に整備されたグラウンドを見ると「心田を耕すとはこういうことだな」と思います。畑に種を蒔く前に黒土を耕しデコボコを無くすことにも似ています。

余談)現代社会において、多くの著名人が二宮尊徳先生の教えを人生の拠り所としています。私は、大げさかもしれませんが報徳学園での日々を残された人生の拠り所としたいと思っています。

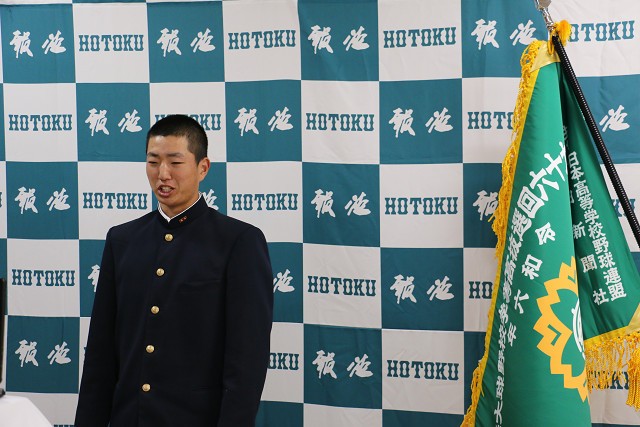

本日(7日)、映像放送にて第96回選抜高等学校野球大会に出場する硬式野球部の壮行会を行いました。まず出場するメンバーの紹介があり、主将の間木君より「昨年の準優勝を超えれるように優勝目指して頑張ります」と決意表明がありました。また自彊会長屋敷君より激励の言葉がありました。

明日(8日)、大会の組み合わせ抽選会が行われます。詳しい情報は本校ホームページにて掲載いたしますので、皆様のご支援、ご声援のほど何卒宜しくお願い致します。

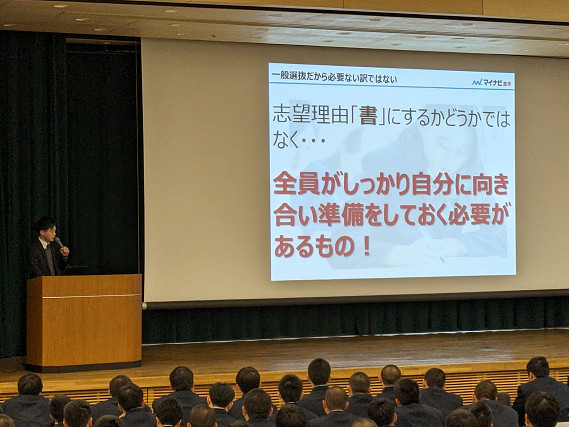

令和6年3月7日(木)に本校大谷記念講堂において、高校Ⅱ年生を対象に大学別説明会が行われました。

まずは全体で、マイナビの国本氏をお招きして、受験生として目的意識を醸成することや、志望理由の大切さと作り方、志望理由書作成を前提に本日の大学別説明会に参加することなど、とても有意義な講義をしていただきました。

その後、それぞれの希望する大学説明会の教室に分散し、熱心に講師の方のお話に耳を傾けていました。

もうすでに大学受験は始まっています。着々と準備を進めて、それぞれの目標実現に向かって駆け上がってほしいと願っています。

令和6年3月18日から甲子園球場で開催される第96回選抜高等学校野球大会に出場する野球部の壮行会が全校放送集会として行われ、硬式野球部の選手20名と記録員1名の合計21名が選抜旗の前に列席しました。

メンバーが一人ずつ紹介され、主将の間木歩君(Ⅱ-6)から今大会に臨む抱負を語ってもらいました。そして自彊会長の屋敷翔哉君(Ⅱ-8)からは全校生徒を代表して激励の言葉が送られ、全校で応援歌を歌いました。

メンバー21名のうち高校Ⅱ年生からは17名が出場します。主将・間木君の言葉どおり、昨年の雪辱を果たし、今年は全国制覇してくれることを信じ、みんなで応援しましょう!

来年度4月に行われます「校外学習」に向けての事前学習を行いました。

1限目は各グループごとに自己紹介を行い、2限目は他クラスとの交流を深めました。

3・4限目は「訪日外国人にインタビューをする」ことを意識しながら、学校内の先生方にもお手伝いして頂き、インタビューの練習をしました。

コロナ生活を経て、コミュニケーションを制限されていた生徒たちが他クラスの生徒と心を開いて交流している場はとても温かく、和気あいあいとした雰囲気があり、とても楽しそうにしていました。

また、自己紹介の練習では勇気をもって発表した自身の短所を、友達に長所として言い換えてもらうことで嬉しそうな表情をしていたのが印象的でした。

今回経験して感じたさまざまな気づきを学園生活並びに私生活でも活かしてくれることを期待しています。

3月5日(火)の1限目から3限目を使って、2年生の特活を体育館で行いました。昨年に引き続き今年もドッチビー大会を行いました。初めに大宜見先生から説明や注意事項の話の後、準備体操、練習を経ていよいよ試合に突入!どの試合も非常に白熱したゲーム展開になりました。結果は2組のチームが優勝しました。今年度最後の学年行事ということもあってみんな最後まで元気に過ごしました。